СИМПТОМЫ ТОГО, ЧТО ВЫ ЗАНЯТЫ НЕ СВОИМ ДЕЛОМ

Страх сделать неправильный выбор Как выбрать главный вектор? Выбор между $ и любимым делом Воля следовать выбранному пути

ТЕМ ЛИ ТЫ ЗАНЯТ?

ТРЕНИНГОВ И СЕМИНАРОВ ПРОВЕДЕНО

УЧЕНИКОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ

УНИКАЛЬНЫХ ПРАКТИК И УПРАЖНЕНИЙ

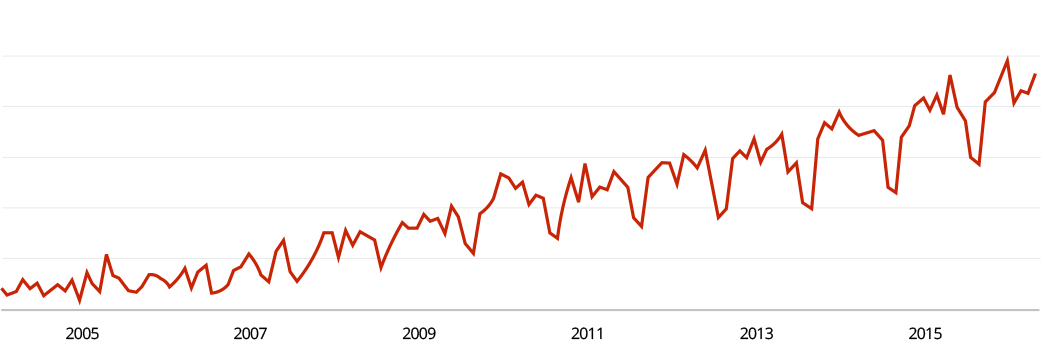

ТЕМА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ВОЛНУЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ

*Статистика ресурса Google Trends по поисковому запросу «Предназначение»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ»

Ступень 1. Быстрые результаты.

- 8 дней по 1 часу [вживую/он-лайн]

Заставляет сдвинуться с места, запустить маховик изменений к лучшему. 3 аксиомы непрерывного роста. Первые шаги в поиске себя.

Сильный импульс для тех, кто “застрял” и не чувствует свою силу.

Ступень 2. Предназначение. Интенсив

- 2,5 дней по 12 часов [вживую]

- 14 дней по 2 часа [он-лайн]

Помогает найти себя, выбрать дело жизни и приоритетные проекты.

Для тех у кого много энергии, но нет фокуса и точного видения будущего.

Ступень 3. Привычка воплощать мечту.

- 21 день по 30 минут [он-лайн]

Помогает начать двигаться к выбранному делу жизни. Через страхи, непонимание и “палки в колесах”. Прививает привычку неумолимо идти в выбранном направлении. Для тех, у кого с энергией и вектором все хорошо, но остались сомнения.

ПАВЕЛ КОЧКИН

ОСНОВАТЕЛЬ ПРОЕКТА «ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ»

бизнесмен, тренер, семьянин

- МИФИ

- Психологический факультет МГУ

- Executive MBA GUU

- Гарвардская Школа Бизнеса (программы LNV и FIB)

К 30 годам Павел Кочкин полностью состоялся — есть несколько бизнесов, счастливая семья, масса друзей и любимое дело.

Павел помог найти Предназначение тысячам людей по всему миру.

ОТЗЫВЫ И КЕЙСЫ

История предназначения Елены Гончаровой, проходила Предназначение в 2019 году

СЛУШАЛА В НАУШНИКАХ ВЕБИНАР…

…и просто пришла такая мысль, такой инсайт: Почему я не могу быть моделью?… Больше смотрите в видео отзыве от Елены

Елена Кривоносова, о тренинге Предназначение 2020 год

ЕСЛИ БЫ МЕНЯ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ, ТО Я БЫ СЛИЛАСЬ…

Хочу дать совет, который мне помог.

Кирилл, отзыв о тренинге

КАК НАЙТИ СВОЮ МИССИЮ? А ЗАЧЕМ?

Хорошо, есть деньги…развлечения, путешествия. Но как-то все не то, не цепляет. Хочется чего-то бОльшего!…

Проходил обучение в 2020 году

О НАС ГОВОРЯТ